【次世代のSNS】2022年、急速に拡大するNFT市場

1つ目は、デジタルアート作家「Beeple」ことマイク・ウィンケルマン氏のNFT作品「Everydays The First 5000 days」が約75億円で落札されたこと。

2つ目は、Twitterの共同創業者で同社CEOのジャック・ドーシー氏のNFT化された初ツイートが約3億1600万円で落札されたことです。

過去を振り返ると、インターネット黎明期も世の中に新しい技術が認知・普及する時は突然のきっかけと共にある種の怪しさをまとった熱狂がありました。

いまNFTは、そういう意味で「新しい時代の入り口」に立っている状況といえるかもしれません。

NFTと相性が良いとされるコンテンツや権利がNFT・ブロックチェーンにひも付きデータ化する事でその価値が可視化され、国境を越えてグローバルに売買できることからNFTの登場はコンテンツや権利の流通革命といわれ、毎日のようにゲームのアイテムやデジタルアート、トレーディングカード、音楽、各種の会員権、ファッションなど、さまざまな領域で急速に新規ビジネスが立ち上がっています。

2020年、2021年は新型コロナウィルスの影響もありデジタル化が進みました。

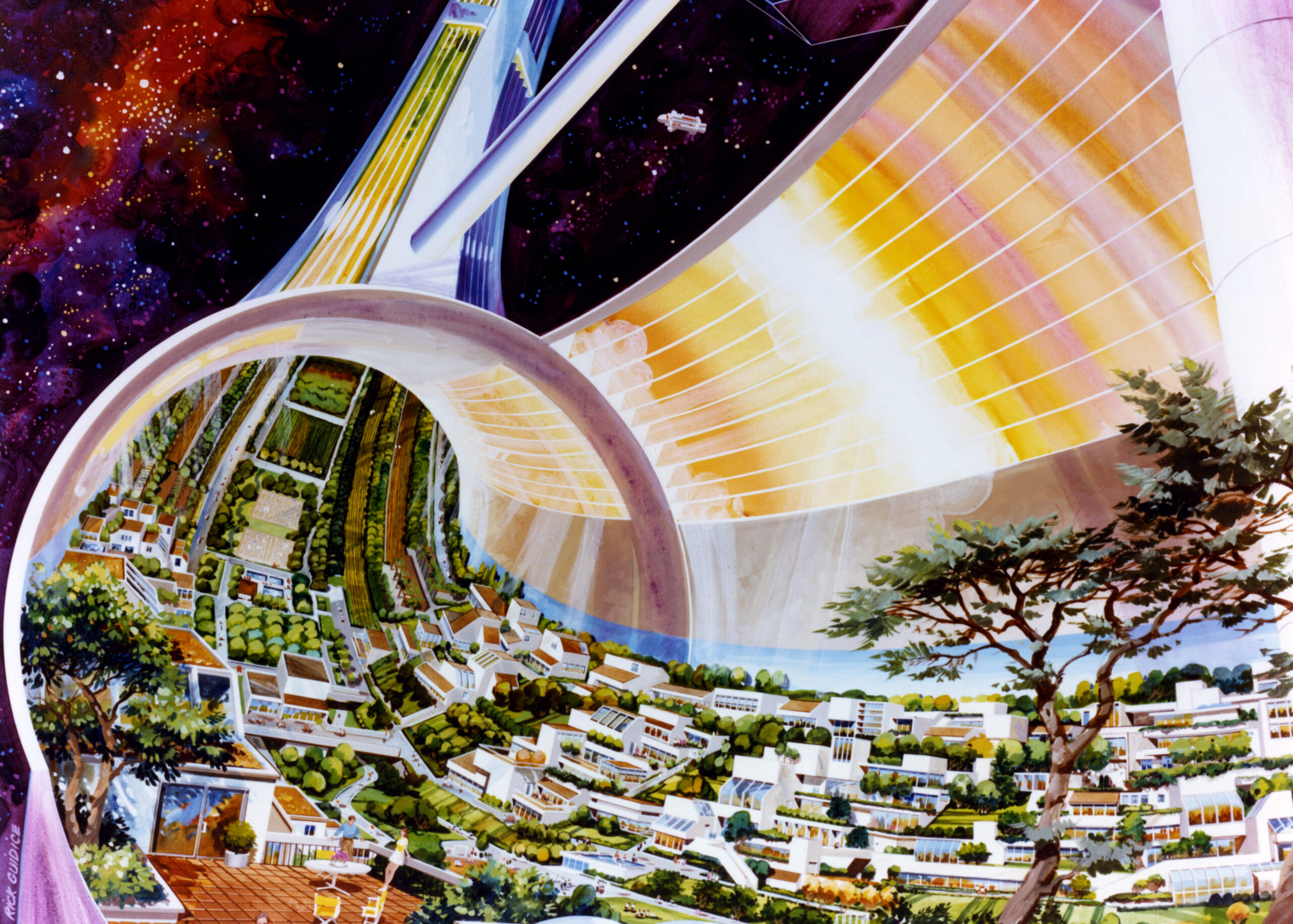

会社に出社していた毎日から自宅でWeb会議ツールを使ってデジタル空間で打合せすることが当たり前になり、リアルな空間とデジタルな空間の境目が曖昧になり融合が進んでいます。

今は平なスクリーン上ですが、今後VRやARなどのメタバース(仮想空間)や5Gなどの通信医術が普及することで、それは一層加速するでしょう。

2021年8月にはFacebook社のCEOもメタバースに注力していく旨を発表しました。

従来のゲームをするのだけの空間から、その中で仕事や遊び、ファッションや恋愛などの自己表現やコミュニケーションを楽しむなどリアルな世界と変わらない生活がメタバースで行われるようになります。

リアル空間でお金とモノやサービスの交換が行われるのと同様にデジタル上でもデジタルなお金とデジタルなモノやコト、サービスが交換されるようになります。

この時に使われるのがNFTです。

世の中のほとんどのモノは唯一無二であり、全く同じモノはないですよね?

考えただけでその膨大な影響範囲と無限の可能性に気づく方もいるかもしれません。

【NFTとは】NFTというデジタル資産とブロックチェーン

Non-Fungible Token、ノンファンジブル・トークンの略です。

ファンジブルが代替可能と言う意味です。

ノンファンジブルは代替不可能。

つまり、一つ一つが固有で唯一無二ということです。

トークンには代用貨幣や引換券などの意味もありますが、

ここでは「世界に一つだけのデジタル資産」と、あえて分かりやすく意訳します。

現在、最も広く流通しているデジタル資産といえば、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(仮想通貨)です。

暗号資産の場合、Aさんが持っている1ビットコイン

Bさんが持っている1ビットコインは、円やドルなどの現金通貨と同じように当たり前ですが、全く同じ価値のモノです。

なので、たとえば、

AさんとBさんのビットコインを入れ替えたところで何の支障もありません。

そのため暗号資産はFT(ファンジブルトークン)です。

代替可能なデジタル資産と呼ばれます。

しかし、NFTは暗号資産とは違います。

ブロックチェーンの中にいわば個別の識別サイン、「唯一無二の固有のデータ」が記録されています。

それによって一つ一つのデジタル資産はそれぞれが固有のもの、入れ替え不可能なものになっています。

同じTシャッでも、金メダリストの直筆サイン入りTシャツなら、まったく違う価値をもつ「1点もの」になります。

それと同じように、この世にひとつしか存在しないNFTには、固有の価値が生まれます。

そのため、わざわざ代替不可能なデジタル資産、NFTという名前が付けられているのです。

「管理者が存在しない台帳」のことを言います。

NFTもFTも、同じこのブロックチェーン技術を用いています。

ネット内でのデータ管理の仕組みには、公開された情報を複数のユーザーが相互承認して信用を付加していく「分散型台帳」という技術があります。

これは、中央集権的な特定の権限者による管理の仕組みとは異なる、非常に民主的なデータ管理の技術です。

この分散型台帳の技術領域の一つがブロックチェーンというわけです。

ブロックチェーンの特徴は大きく3つあります。

① 改ざんができない。コピーができない。

② 価値そのものを移転できる

③ 追跡可能でそれを誰でも閲覧可能

■価値そのものを移転できる

たとえば、銀行の海外送金は複数の事業者を介したりデータの付け替えが行われたりすることからたくさんの手数料コストがかかります。

しかし、仮想通貨であれば余計なコストがかからず、1通貨のデータを付け替えることなく1通貨そのものをダイレクトに送金することができます。

さて、NFTはブロックチェーン技術における規格の一種ともいえます。

誰でも参加できる相互承認の仕組みになっているという点ではFTと同じです。

しかし、

唯一無二の価値を証明できるように、FTとは異なる規格を用いています。

つまり、NFTのデータは固有のIDが付加されているわけです。

こうした技術的な特徴を踏まえると、NFTと親和性の高いビジネスは容易にイメージできると思います。

デジタルアートなどの他、著作権などが発声するあらゆるコンテンツビジネスはNFTと非常に相性がいいです。

この先、オリジナルデータの売買はもちろん、再販や権利取引などがNFTを用いた仕組みにリプレイスされていくとすれば、リアルの小売業がネット通販に置き換わったのと同じように、NFTビジネスの潜在的可能性は莫大なものになります。

【NFTとは】はじまりは「ブロックチェーンゲーム」

NFTが注目されるようになったのは2017年頃からです。

カナダのゲームアプリ会社「Dapper Labs」が開発した世界初のブロックチェーンゲーム「CryptoKitties」がリリース直後から大人気になりました。

業界で「ガス代問題」と呼ばれています。

ガス代とは、イーサリアムのネットワーク手数料のことを指します。

これは、NFTの発行や移転などトランザクション発生させる際に必要となります。

ガス代の金額、その時のネットワーク状況によって変動します。

NFTやDeFiなどの流行によって、ガス代の高騰が課題となっています。

FTにしろNFTにしろ、デジタル資産の取引はブロックチェーンネットワーク上の「マイナー(採掘者)」がその取引を承認することによってはじめて成立します。

日本円やドルなどの法定通貨の場合、その発行や流通は政府や中央銀行が信用を付加して行われます。これはまさに中央集権型の仕組みです。

それに対して暗号資産やNFTなどのデジタル資産は、取引データがネット上に公開されて、全世界から集合している不特定多数のマイナー(採掘者)によって検証され、問題がなければそのデータが承認されて、はじめてその発行や流通が行われるという分散型の仕組みで、その信用を担保しています。

デジタル資産の魅力は、特定の国や企業によるクローズドな中央集権的管理ではない、誰でも参加できるオープンな分散型相互管理にあります。

ただ一方で、そうであるがゆえに、かえって承認に時間や費用がかかるなど、技術面にとどまらない、信用の付加にかかわる様々な課題がまだまだあるわけです。

NFTを発行するにあたり世界で最も使われているのはイーサリアム財団が提供する「ERC-721」という規格です。

イーサリアムのERC-721以外にもNFT用の規格はありますが、イーサリアムが先行していたので、現在もシェアは一番大きく、代表的な規格になっています。

また、FlowやPalletというNFTで運用しやすいブロックチェーン技術が出てきています。

イーサリアムはスマートコントラクトのNFT領域において、いま世界で最も使われています。

ブロックチェーン上で行われる取引行動を自動的に実行するプログラムです。

ただし、NFTに特化した技術ではなく、様々な領域でイーサリアムのスマートコントラクトが使えるようになっています。

実は、このスマートコントラクトの技術的な違いがビットコインとイーサリアムの決定的な違いです。

ビットコインは価値そのものを移転させる仕組みしかもっていません。

それに対してイーサリアムは、独自のスマートコントラクトによってその中に不随する契約内容を内蔵することができます。

【NFTとは】世界と日本のNFT市場のいま

暗号資産の取引所やIT系の事業者はもちろん、ゲーム会社や出版社などNFT化できる版権やコンテンツを保有するIP事業者がNFTビジネスに参入しはじめました。

日本におけるNFTの一般的な注目度については、Googleの検索ボリュームの推移を見るとわかりやすいです。

2021年2月終わりから3月はじめにかけて検索数が急激に伸びています。

火付け役は、これもDapper Labsでした。アメリカのプロバスケットチームのNBAと提携して、プレイヤーの画像や動画を採用したNFTのトレーディングカードゲーム「NBA Top Shot」を2020年10月にリリースしました。

これが爆発的な人気となり、ちょうどそのころ、NFTマーケットプレイスでのNBA Top ShotのNFTトレーディングカードの売買総額が2億ドルを超えたといったニュースが流れ、注目度が急上昇しました。

昨今の2つの高額オークションの影響もあって、2021年3月以降、検索数の伸びだけでなく、ビジネス投資も一気に活発になりました。

2021年9月現在では、LINEやメルカリ、GMOインターネットグループ、楽天、mixiなど大手ネット系企業がNFTの取引所事業に参入するようになりました。

NFTの市場規模は2020年の段階でも、グローバルで400億円弱に過ぎません。

それだと大手のネット系企業、IP企業が参入するには、いかにも規模が小さい状況でした。

けれども2021年になって、市場が急拡大し日本でもNFTの活用が一気に注目されるようになり、超大手企業の本格的な参入がはじまっています。

【NFTとは】NFTビジネスはIPビジネス

つまり、いま世界中のNFTビジネスのプレイヤーが日本のIPに注目しているわけです。

たとえば、ブロックチェーンゲーム「The Sandbox」や「F1 Delta Time」で知られる香港企業のAnimoca Brandsは香港にあるサンリオ・デジタルを2021年はじめに買収したほか、Dapper Labsも日本のコンテンツの獲得に向けて活発に動いています。

日本のプレイヤーはそんな獲得競争に勝たなければいけません。

テクノロジーへの理解や法的な整備は海外のほうが一部はやかったりします。

でも、せっかくコンテンツ王国という地の利があるのですから、負けてしまったらあまりにももったいないです。

その意味でも日本は、法的な整備を含め、NFTビジネスへの理解を加速する必要があります。

ヒットしているとはいえ、CryptoKittiesでさえブロックチェーンゲームをやっている人しか知らない。それでは起爆剤になりえません。あくまでも最上位はIPです。

それを活用する手段がNFTであり、ゲームやトレーディングカードといった利用用途なのです。IP事業者を含め、NFTビジネスのプレイヤーは、何の価値に対してどんなNFTを設計するのか、またそれは本当に価値があるNFTなのかということを本質的に考える必要があります。

NFTが活用できるビジネス領域はとても広いですし、成長のポテンシャルも大きいことは明白です。

たとえば、ブロックチェーンゲームはゲームの価値を変えつつあります。

早晩、ゲームは単なる遊び道具ではなく、アイテムなどのNFTを売ってお金を稼ぐ仕事道具になっていくと思います。

【NFTとは】NFTによってアートの流通も変わって行く

その変化はリアルの作品にひも付けたNFTとデジタルで完結するNFTにわけることができます。

リアルのほうでは、所有権などの証明書をNFT化することによって流動性が高まり、作品の価値が上がりやすいくなるはずです。

また、これまでは転売されたときにクリエイターに一切還元されなかった利益を、NFTの「追跡」の機能によって、転売のたびにクリエイターに還元されるようにすることも可能です。

デジタルアートのNFTは新しい分野なので、そういう仕組みを容易に組み込めます。

さらに絵画的なものに限らず、新しい技術を使った作品がどんどん出てくるでしょう。

また、作品の相場を判定する「鑑定士」のようなサービスも登場するはずです。

メタバースでのNFTの活用も注目です。

ゲームやSNSに限らず、様々な空間が登場しており、それをNFT化することで、不動産売買のような現実社会と同様の経済活動が行われるようになっていくでしょう。

たとえばファッション業界は、もうすでにアバター用のNFTファッションの開発などに取り組んでいます。

【NFTとは】NFT化で解決する事

特にスポーツはゲームとの相性が非常にいいです。

実際、日本のプロチームの中にはトレーディングカードを使ったゲーム開発に乗り出しているケースもあります。

また、ライブチケットの転売問題なども、NFT化することで解決できるようになるでしょう。

音楽はCDからダウンロード、そして定額・聴き放題のサブスクリプションに移行しつつあります。その中で、NFTをもっている人しか聞けない仕組みや楽曲使用料の管理など、いろいろな活用法が出てくると思います。

また、いま多くのクリエイターがクラウドファンディングで資金調達をしていますが、NFTと組み合わせることで、その可能性も広がります。

たとえば映画なら、単発の作品への出資を募って終わりではなく、NFTを使えば、その監督の次回作以降にも有効な優待の権利などを販売することで中長期にわたるファンコミュニケーションができるようになるでしょう。

こうした事例が2021年~2022年の短期間で一気に登場することが予想されています。

NFTビジネスに共通しているのは「唯一無二の権利等の何かを証明できる」NFTならではの特性に加え、

「価値そのものを送付・移転することができる」

「コピー・改ざんができない」

「価値の移転を追跡できる」

というブロックチェーンならではの特性を活用する点です。

その意味でも、ビジネスプレイヤーは「本当にそれはNFTである必要があるのか」ということを、ユーザー目線も含めて、きちんと問わなければ成功はしないと思います。

当たり前ですが、何でもかんでもNFTを発行してビジネスをやればうまくいくというものではありません。

それぞれの業界によって商慣習や課題が異なるので、それぞれの業界における課題やニーズに合わせたアプローチが必要です。

NFTを成長させるためのルール整備がはじまった

NFTのマーケットプレイスを利用するユーザーからすると、出品されているものがどういうものか、正規のものなのか気になるでしょう。

例えば、海外のNFTマーケットプレイスの一部では、誰でも自由NFTを発行できる仕組みになっているので、ネット上から人気アニメの画像をコピーして出品したり、NFTの画像のスクリーンショットを撮ってさも「ホンモノ」のように出品したりといった悪質なケースが出てきています。

そうした不正を防ぐため、著作権侵害がないかなどきちんとチェックして、問題がないものだけを取り扱うなどのルール整備が求められています。

世界的に暗号資産のブームだった2018年頃、ICOという資金調達の仕組みが流行りました。ごく簡単にいうと、起業家がこういうプロジェクトをやっていくので、基軸暗号資産であるイーサリアムを振り込んでください。

その代わり自社発行の暗号資産と交換しますと、ブロックチェーン技術を使って投資を募ったわけです。

これが第三者のチェックを受けないまま盛んに行われ、実際に多くの資金が動きました。

ところが、プロジェクトに失敗したり詐欺が発声したりするケースが世界的に頻発したのです。当然ながら、各国の金融監督機関によってルールが整備されました。

現在はライセンスを受けている取引所が第三者的にきちんとそのプロジェクトをチェックしないと投資を募ることができなくなっています。つまり、いまNFTは一部のマーケットプレイスを除き、ICOのブームのときと同じような状況になっているわけです。

誰でも発行できるがゆえに、玉石混淆状態になっています。

なのでNFTも過熱したり詐欺的な行為が頻発したりした場合は利用者保護の目的で法的な規制が入り、同様の仕組みが導入されることになると思います。

NFTの市場を発展させていく初期段階では、取引対象の多さや「儲かりそう」といったイメージや熱狂も大事かもしれません。

けれども基本的には「いいものがちゃんと残って行く」という市場に収斂していかないと決して発展しないのです。

さらにユーザー目線でいえば、NFTのマーケットプレイスの使い勝手も重要です。

たとえば、海外取引所ではじめて日本人がNFTを購入する場合、まず日本の暗号資産取引所で口座を開設して、そこに日本円を送り、日本円をイーサリアムに交換して別途専用のウォレットをつくり、そこから海外取引所に接続すると、ようやくNFTを買えるようになるという仕組みです。

こうした手続きの煩雑さやネットワーク手数料のガス代問題は、世界的な課題として、いま盛んに課題解決のアプローチが行われています。

このようにNFTは急成長している期待のビジネス分野です。

ただ、あまりにも市場拡大のスピードが速いため、フィットした法律、規制・ルールがいまのところ日本はもちろん、世界的にもあまり整備されておらず現行法に完全に連動していないのが現状です。

【NFTとは】ガイドラインやルールメイキング

ちなみに、暗号資産主要取引所やLINEやメルカリといった日本を代表するネット系企業、証券会社などの金融機関、国内TOPの弁護士事務所・監査法人など100社ほどが加入している日本暗号資産ビジネス協会という一般社団法人があります。

その中にあるNFT部会が2021年4月、NFTビジネスに関するガイドラインを発表しました。

これはNFTの法的性質をフローチャート形式で示し、ビジネス上考慮すべき法的な観点を示すことで、健全な事業者の参入を促進していこうというものです。

約40社が参加してつくられたガイドラインです。

たとえば、NFTはERC-721などのNFT専用規格で発行されたもので、有価証券ではなく、Suicaのような前払式支払手段でもなく、決裁手段でもなく、為替取引の一部でもなければ、現状では国内法における金融規制に抵触する可能性が低いといったことが示されています。

たとえば、悪意あるAさんとBさんがいて、意図的に500円しか価値がないものを10億円で売買したとしたら、マネーロンダリングが成立してしまいます。

こうした不正は世界的に懸念されており、ガイドラインはその点も考慮すべきポイントとして注意喚起を促しています。

ただ一方で、事業者の参入やユーザーの参加を促すためには、やはり過度な規制は入らない方がいいのもたしかでしょう。

だからこそ、関係省庁よりも先に民間主導で丁寧にルールメイキングし既存のルールと整合性をとり調整していくことが必要です。