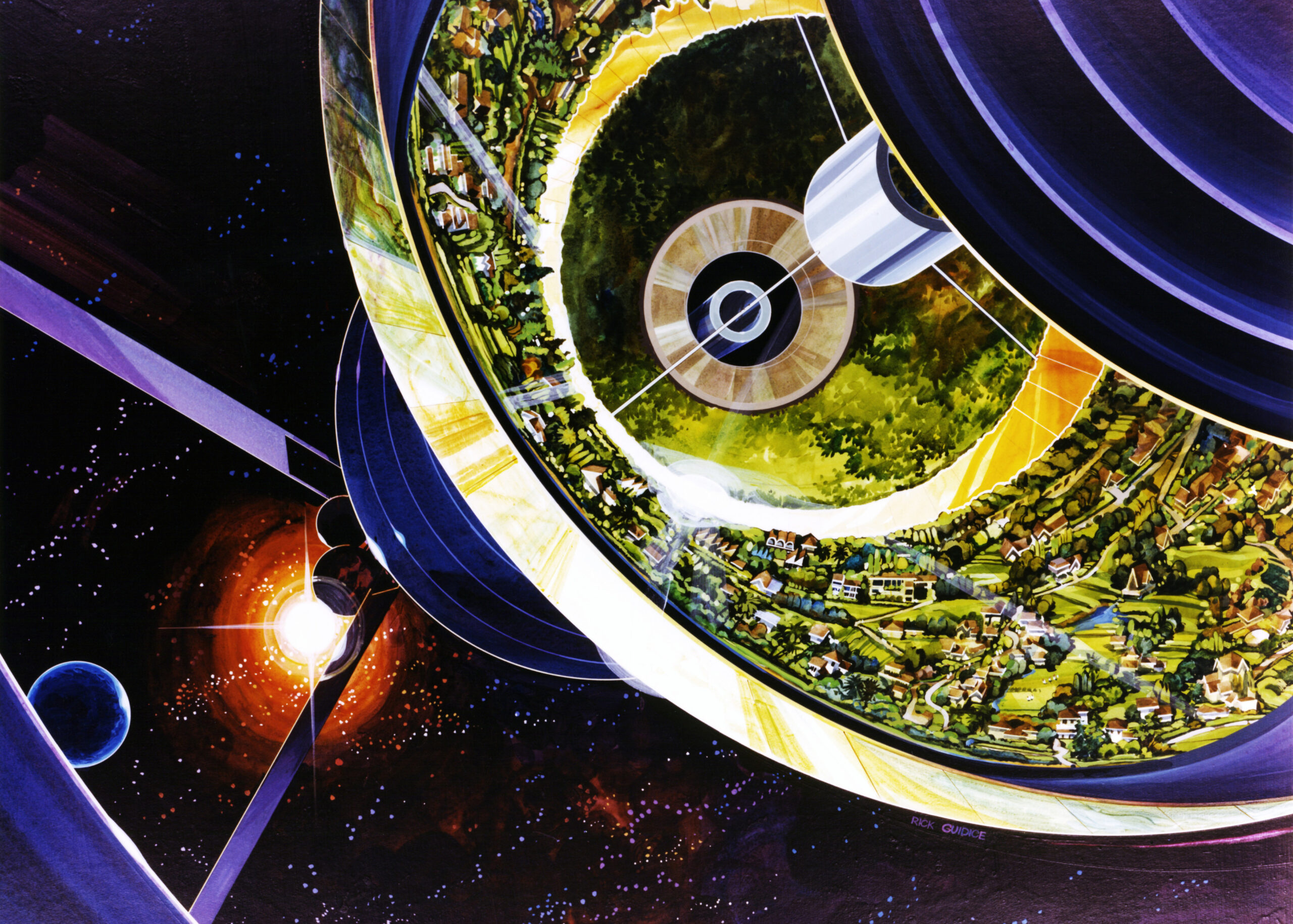

現実と仮想の共存。仮想空間=メタバースとNFTが生み出す未来

過去には2003年にLinden Labから発表されたSecond LifeやFortnite、Roblox、VRChat、Clusterなどがメタバースを志向してつくられているサービスといえます。

2021年ではメタバースといってもFacebook Horizon、VRChatやFortniteのような「完全な仮想世界」とNiantic社が開発するポケモンGOなどの「現実空間内包型」といった分類に大きく分かれています。

「現実空間内包型」はミラーワールドやデジタルツインとも呼ばれており、仮想空間型と大きく違うのは文字通り現実空間も仮想空間ととらえることにあります。

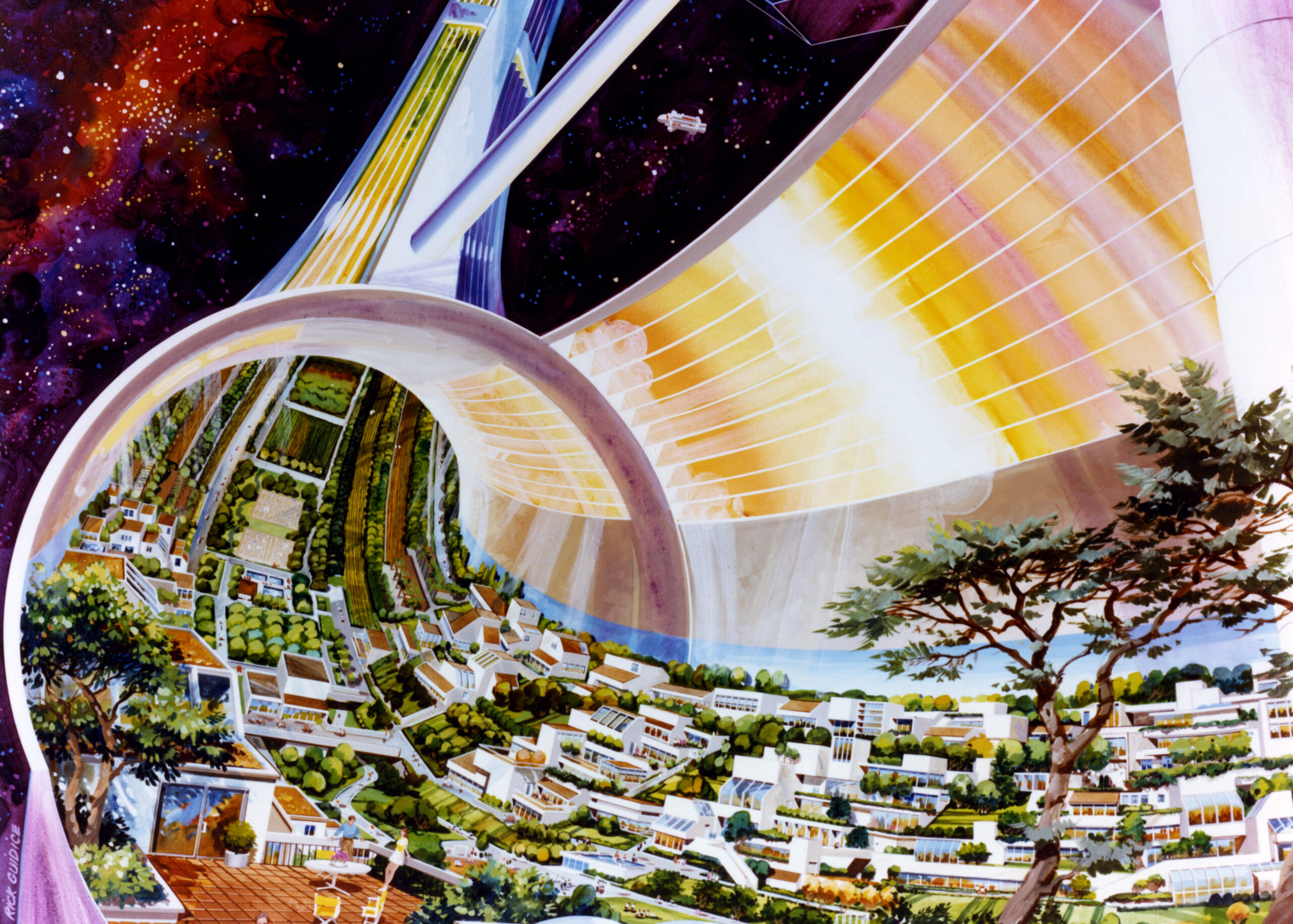

現実空間自体もひとつの仮想世界「バース」としてとらえ、バーチャルな仮想世界とリアルな仮想世界が共存する状態です。

メタバースについて詳しいアメリカのベンチャー投資家のマシュー・ボール氏は2020年に、メタバースの必須条件を7つ示しました。

① 永続的であること:一時停止やリセットは存在せず無限に続くこと

② 同期的であること:実社会と同じく、同期的な状態

③ 無限の同時接続ユーザー:ユーザーそれぞれが存在感をもつ

④ 完全に機能した経済:個人や企業が価値を生み出し報酬を得られる

⑤ 実社会との垣根なし:リアルやバーチャル、オープンやクローズにまたがる体験

⑥ 相互運用性:プラットフォームの垣根を超えた体験

⑦ 幅広い人々の貢献:個人や企業などが大量にコンテンツや体験を提供する

このような条件を満たす状態のことをメタバースとし、よく想像されるヘッドセットを被ってVRワールドで活動していることだけではメタバースとは呼ばないです。

概念自体が時間と共に拡張され、現実世界を仮想化したものやそれらを包括したインターネットエコノミーのことをメタバースと呼ぶことが増えています。

【NFT】クローズドメタバースの例

メタバースの多くは、その世界で物や世界をつくるクラフト系をFacebook Horizon、Roblox、Clusterなど主要なプレイヤーが推し進めています。

またWave VRをはじめバーチャルライブプラットフォームやFortnite、どうぶつの森、Minecraftなどのクラフトゲーム系メタバースが存在しています。

これらの多くは完全仮想型のメタバースであり、ポケモンGOのような現実内包型メタバースはまだ多くは存在していません。

また、経済自体がアプリ内やそのエコシステムで閉じられていることからクローズドメタバースともいわれます。そして、2021年、NFTの台頭によりこの状況が大きく変化します。

【NFT】NFTがもたらすオープンメタバース

NFTの登場によって複製可能なデジタルデータも唯一無二のものとして判別可能となりました。

そのためデジタルデータが現実の物質に近い存在となったのです。ビットコインが数に限りがあることで価値が担保されるため、「デジタルゴールド」と呼ばれるようにです。

NFTはメタバースにとって重要な要素があります。

① 価値の希少性の担保

② アプリケーションを越えて所有し行使できること

③ 実質的な価値をもつこと

特に②のポータビリティが概念としては重要です。

NFTの大きな特徴としてプラットフォームを越えてデジタルアイテムを持ち越せることが挙げられます。

「いままでと何が違うの?」と思われるかもしれませんが、現行インターネットカルチャーの概念を覆すほど重要です

たとえば、いままではあるアプリケーションで買ったデジタルアイテムはそのアプリケーションでしか利用できないことが大半です。

しかし、NFTはどのアプリケーションにも属さないブロックチェーンに所有データが属するため、アプリケーションをまたいだ権利の執行が可能です。

現実世界のアパレルショップで服を買ったら全世界のどこにその服をまとっていってもいいように、デジタルアイテムもアプリに限定されることなくどの世界にも自分が購入したデータをもっていけるのです。

このデジタルアイテムは自分で所有するという概念は過去に出てきたこれまでのメタバースとは大きく異なり、新しいメタバースの概念を生み出す可能性があります。

いままでのメタバースではその世界で購入したものはその世界でしか利用することができませんでした。NFTの登場によりあるメタバースで購入したアバターやアイテムが将来的に別のメタバースで利用することができるかもしれないのです。

メタバース同士が相互に接続された状態をオープンメタバースといい、NFTは価値交換の基礎概念として利用されます。

【NFT】NFTとメタバースの関係

どこの服屋で買ってもメルカリで売れるように、NFTもどのショップで買っても互換性がある限りどこのショップでも二次売買が可能です。

いままでデジタルデータはクローズドな空間でのモノのやり取りしかできませんでした。しかし、NFTの登場によりオープンなマーケットに変化したのです。

現実の物理アイテムのルールにデジタルアイテムが近づいたからといえるでしょう。

いままでコピーが容易だったデジタルデータが現実のルールに近づくことで固有の価値がつきはじめたのです。

土地や不動産、そして音楽、アート、ゲーム、ファッションなどのカルチャー。VRミュージックフェスなどのイベントチケット、そしてメタバース用のアバターやメタバース空間そのものがNFTとして取引されています。

もはや思いつくものすべてが「NFT×メタバース」といっても過言ではないでしょう。

ここでは代表的な事例として土地、アバター、イベントなどのカルチャーをご紹介します。代表的なNFTがメタバース上の土地です。

The SandboxやCryptoVoxels、DecentralandといったNFTファーストなメタバースは基本的に土地という概念を設定しています。

現実の物質に近くなったデジタルデータNFTがどのように活用されているのか実施されている事例をご紹介します。

【NFT】CryptoVoxels

ユーザーは所有した土地に対して自分の隙なように空間をエディットしたり自分が所有したNFTアートを飾ったりすることができます。

CryptoVoxels内でイベントも実施されており、国内事例でいうとCrpto Art Week Asiaというクリプトアートの展示、交流イベントが実施されました。

このように土地NFTの所有者のみが土地の管理ができるといった機能をもつことが主流のカルチャーになっており、中にはイベントを開催するユーザーに対して土地の所有者が貸出などを個人間で行ったりもしています。

【NFT】メタバース×ファッション

3Dアバターに対しての帽子やスニーカー、服やアクセサリーなど一般的なファッションカテゴリーは網羅しており、個人でメタバース向けのアパレルを販売することで生計を立て成功している人もいます。

中でもRTFKTというブランドはメタバース向けアパレルで有名です。

2021年に発売したバーチャルスニーカーコレクションは7分以内に完売で約3.2億円相当。

クリプトカルチャーのリアルスニーカーやメタバース向けオリジナルアバタープロジェクトなど、NFTウェアラブルの最先端の例を見せています。

メタバースが発展していけばいくほどメタバース向けファッションの市場も広がり、いまのハイブランドとは異なるデジタルネイティブなハイブランドが台頭することが予想されます。

【NFT】NFT系メタバースのイベント

インターネット上で90名以上のアーティストが集まり300点以上の作品が一挙に展示されたイベントです。

アーティストの展示のほか、NFTコレクターの展示場や、特定のNFTをもっていないと入れないエリアなど、メタバース×NFTだからこそできるイベントの事例でしょう。

国境と言語を越え、新たなイベントを製作できるのもメタバースの利点であり、The SandboxやDecentralandでも同様にメタバース内で交流イベントや企業の広告イベントなどが日夜実施されています。

コカ・コーラなどはNFT進出の際にメタバース上で広告イベントとしてのミートアップを開催し、その場にいる人限定のNFT配布を行ったことで集客に成功しています。

また、メタバースでのイベントは分散型組織のDAOと相性がよく、DAO内のミートアップや拠点をつくる事例も出始めています。

【NFT】バーチャル空間に自身のギャラリー

バーチャル空間に自身のギャラリーメタバース上の土地所有者やコレクターは、メタバース上に自分のNFTアートコレクションやプロダクトを展示します。

そのために事前のギャラリーをもつことがカルチャーとなっています。

【NFT】バーチャル建築士

そこで自分で建築物やギャラリーをつくらない代わりにクリエイターに依頼して建造物を製作するというカルチャーも生まれました。

現実世界と同じように土地の所有者は建物を他社に依頼して建造し、自分の資産になるように振る舞うという経済が回りだしたのです。

また、この土地自体は個人が所有することもありますが、企業や団体が所有し、自分たちの土地を盛り上げるために活動するケースもあります。

【NFT】コレクティブルNFTの流行とメタバース

VisaがCryptoPunksと呼ばれるドット絵のアバターを約1700万円で購入したことが話題になっています。

コレクティブルNFTというのはCryptoPunks、Hashmasks、Bored Ape Yacht Clubなど、人物やそれに相当する動物のアートが描かれた作品群です。

これらに共通するのは、同じフォーマットで違う絵柄が1万種類ほど存在し、それらには同じ絵柄がひとつもないということです。

そしてこれらを人々はTwitterや各種SNSで自身のアイコンに使い、インターネット上で自身を表現するために活用しています。

メタバースは現実世界も仮想世界も内包しているとお伝えしました。

NFTの登場によって生まれたインターネットカルチャーや現実でのカルチャーは、仮想世界のメタバースであっても概念は現実に通用すると考えられます。

同族意識や仲間意識をもつために現実でロックバンドのTシャツやSDGsなどのメッセージをもったアパレルを身にまとうように、メタバース上のアバターにもそれらは反映されます。

インターネット上のコミュニティを形成するためにコレクティブルNFTは活用されています。

【NFT】奇妙な猿の大行進

そしてそのカルチャーにさらに深く踏み込んだのがBored ApeYacht Clubです。BAYCは2021年4月30日に発足したNFTクラブです。

1万体の猿のアバターが発行され、初期はイーサリアム換算で200ドルの価格で販売されました。2021年8月は最低価格が1体500万円と驚異の高騰を見せました。

① 発行したNFTのみが入れる会員サイトが存在

② 所有しているアートの商権は所有者が保有

③ 販売前にロードマップを提示

そしてこの結果、

① 同一の種族のアバターを所有することでの組織としての帰属意識

② 共通のゴールを提示することで組織が統一

③ 商権を所有者に渡すことで従来の中央集権的なIPの組み立て方ではなくコミュニティ主導のIPの盛り上げ方となった

コミュニティをNFTを保有する人たちと形成し、コミュニティやIPを分散型で形成したといえます。

そして何より、コミュニティ主導になったことにより、自身がもつNFTの価値を自分の貢献によって上げられる。これがコレクティブルNFTによって起きたパラダイムシフトです。

この猿のアバターコミュニティが盛り上がれば盛り上がるほど、自分が持つ猿の価値も上がり、将来的に映画やゲームが開発されることもあり得るでしょう。

このような自律分散型コミュニティはDAOとも呼ばれブロックチェーンプロダクトやメタバースには欠かせないピースとなっています。

【NFT】DAO(自律分散型組織)

DAOの中にはコレクティブルNFTのHashmasksから派生したIPを管理するMaskDAO、NFTを共同購入・保有するPleasureDAOなどがあります。

これらの特徴は、

① ひとつの共通のミッションが存在

② 主体管理者がいない

③ コミュニティ主導

④ 実名、匿名のアカウントが入り混じる

DAOは独立した個人の集まりであり多くはインターネット上で知り合い、形成されます。

NFTネイティブなメタバースでは、このようなDAOのような組織が無数に形成されると共に実名匿名を問わず、場所の垣根を越えて議論やコミュニケーションする場が求められます。

そこには従来のメタバースとはまた違い、メタバースでコミュニケーションする必然性が生まれます。NFTを介して組織の在り方やメタバースの利用方法も変化しているのです。

【NFT】メタバース実現における課題

特に大きな特徴としてプラットフォームを越えてデジタルデータを持ち越せるといった特徴があるとお伝えしましたが、いままでのIPの観点でいうと利用許諾は目の届く範囲内のみでした。

あるIPが「ゲームの中で利用許諾を出す場合はゲームのこの利用にのみ使っていいよ、権利料はこうだよ」という範囲を決めます。

NFTは現実世界と同じくどこで買ってもどこにでももっていけるというのが特徴です。

そのためNFTを意識した権利と今までのインターネットビジネスの権利では考え方が違います。

既存のIPビジネスがNFTに進出しづらい点はこのオープン性にあります。

今までは利用先を絞ることによって許諾料をいただくというビジネスができていたのが、NFTになった途端、アプリケーションを越えて利用できるのです。

そのためNFTに封入する情報はパブリックにするものと権利の行使先を限定するもので、使い分ける工夫が必要になります。

メタバースでいうとアバターのサムネイル画像は自由にどこのプラットフォームで利用することも可能ですが、アバターとして利用できるのは特定のメタバースのみなどの制限をかけることも可能です。

また、ハードルということでいえば、やはり技術的な制約もあります。

いくらNFTがプラットフォームやアプリケーションをまたいで移動できるとしてもデータファイルや個々の開発の仕様は一般的に異なります。

そのためたとえばあるプラットフォームAで購入したアバターを、プラットフォームBやアプリケーションCに持ち込んだとしても、挙動が変わる、そもそも使用できない、といったことが起こり得ます。

「jpg」や「png」といったどのアプリケーションでも挙動が変わらないものもありますが、3DファイルやVR空間等のデータは複雑性も高く標準化されていないというのが現状です。

今後制定されていくのか、それとも各社バラバラな仕様のまま進んでいくのかは現時点では誰にもわかりません。